Il primo maggio 1991 i Gang arrivarono senza indugi al festival dei sindacati a Roma. Avevano alle spalle quello che risulterà essere l’album più importante della loro lunga storia, Le radici e le ali. Avevano una formazione compatta ed esperta, con tanto di sezione fiati al seguito. C’era la televisione nazionale a riprenderli in diretta, davanti a una platea di centinaia di migliaia di persone. Tutto, ma proprio tutto, concorreva ad annunciare un trionfo. Il coro degli angeli e il vento della primavera cantavano all’unisono nella cornice perfetta delle rovine dell’impero. I Gang dovevano solo abbracciare il loro destino che era lì, davanti, tangibile, benché a loro apparisse come una sorta di miracolo o, al massimo, un miraggio. Salirono sul palco. Lessero un comunicato. Invocarono lo sciopero generale. Amen. È soltanto una delle tante storie che Marino Severini allinea e interseca con le canzoni e con dozzine e dozzine di riflessi che comprendono Joe Strummer, Bob Dylan, Woody Guthrie, Billy Bragg, Sant’Agostino, Pio La Torre, Nebraska e i fratelli Cervi, Elvis e la Banda Bassotti. Un gran bel circo: Marino Severini è un cantastorie che ammalia e coinvolge senza particolari velleità letterarie, è il prestigiatore che sfodera un aneddoto dopo l’altro e seguirlo è un’impresa perché le parole hanno ali leggere, nonostante l’importanza che via via assumono. Il bon ton dello scrittore qui è messo da parte (e del resto anche i Gang sono sempre stati allergici alle regole) e si intuisce lo sforzo di Alberto Sebastiani (abituato a ben altre intemperanze) nel dare forma compiuta al dilagare di ricordi, proclami, emozioni e volti. Persino l’ortografia viene maltrattata neanche fosse una Telecaster. Le maiuscole fioriscono come se fosse sempre la bella stagione. Rimandano a un’entità superiore, sia essa politica, religiosa o musicale. Ma è una fede di tipo diverso soprattutto perché pare essere indirizzata verso una forma di intelligenza collettiva, decisamente più empatica ed efficiente di quella artificiale. Una comunità di intenti che ha i suoi luoghi di elezione (uno su tutti, l’Intifada nella Val di Scalve), i suoi riti, le sue strade. L’ordine, a volerne proprio cercare uno, lo dettano le stesse storie che conducono avanti e indietro nel tempo, come se fosse possibile rileggere il passato o prevedere il futuro. A quel punto, e siamo già addentrati un bel po’, Marino Severini mette le canzoni in valigia (ma qui, con un minimo di dimestichezza tecnologica potete sentirle una dopo l’altra sfogliando le pagine) e parte, e riparte, perché “ogni incontro è una prova” e “o ti trovi, ritrovi te stesso e chi sei veramente, oppure ti perdi”. Attraverso le “storie d’Italia” e degli altri procede a riscoprire le sue origini, il valore della terra, e lo spirito familiare dei muratori che non sapevano nemmeno l’italiano, figurarsi se capivano cosa dicevano i Clash. Eppure è proprio lì che avvengono la vera confessione e la svolta nel riconoscere il dilemma della provincia, “la paura di restare isolati” e nello stesso tempo la curiosità, l’ammirazione per i viaggiatori, la necessità di fuggire, ma anche di avere coscienza di una direzione ben precisa (“Per noi era importante andare comunque, ma al contrario”) che, alla fine, impone di scoprire che oltre all’infinita partenza c’è anche un ritorno, quello che ti tocca, e ti tocca nel profondo. Su questo non c’è dubbio o contraddizione che tenga perché, come spiega fin troppo bene Marino Severini “le cose viste da lontano, anche lontano nel tempo, hanno un altro sapore. Le vedi più chiare dentro di te, anche se fuori sembrano dei fantasmi”. Ed è così, che trent’anni fa mentre il nuovo ordine mondiale avanzava (e guarda un po’ dove siamo arrivati), dopo aver suonato Socialdemocrazia, i Gang non misero più piede in televisione e, se è per questo, nemmeno in un casa discografica, ma si inventarono un altro mondo, e un altro modo di viverlo, e qui dentro lo trovate tutto, ancora intatto, brulicante di vita e sempre schierato dall’altra parte, quella giusta.

lunedì 23 ottobre 2023

lunedì 9 ottobre 2023

Pier Luigi Luisi

Anna e Marcel si incontrano davanti a un quadro di Klimt, a Zurigo, una città su cui persiste ancora l’ombra di Carl Gustav Jung. I due si affrontano al capolinea delle rispettive solitudini: Anna è una violoncellista e Marcel è un neurobiologo che indaga le “immagini asignificative”, ovvero I lampi tranquilli della mente, e che dopo aver perso la moglie, non ha più notizie del figlio, Jonathan. L’intreccio dei rapporti, il confronto psicoanalitico, la coabitazione con la rapidità dei pensieri e dei rimpianti, il continuo inseguirsi dei ricordi e dei sogni fanno capire che “i moti della mente e del cuore sono molto sottili, non si comprendono sempre bene”. La storia con Anna procede spontanea, ma quando lei si ritrova a riavvicinarsi a Bartolomeo, anche lui musicista, che ha il destino segnato e i giorni contati, s’impone un cambio di passo. Dato che “l’amore ha il proprio tempo, cammina con la sua velocità”, Marcel gli concede la divagazione che lei sente necessaria, anche se il loro legame è ancora fragile. Vorrà essere ricambiato quando uno degli sbalzi tra I lampi tranquilli della mente gli fa incontrare Maria Dolores Martinez, che per lui è frutto della nostalgia di un lontano, platonico amore. A sua volta Anna lascia che Marcel segua l’istinto e il suo si rivela un viaggio a ritroso nel tempo piuttosto che nello spazio. Come dice Pier Luigi Luisi nella prefazione “la mente ci suggerisce fantasiose relazione amorose e ci fa perdere in dettagli assurdi” ed è per questo che il tragitto di Marcel da Zurigo ad Acapulco via Mexico City è una specie di pellegrinaggio verso un miraggio sfuggente. Pur continuando a pensare ad Anna, Marcel ritrova se stesso e vive incontri importanti con una gioventù rintracciata in riva all’oceano e reminiscenze che si inseguono come tuoni e fulmini in un temporale. La leggerezza con cui Pier Luigi Luisi sfiora temi vitali permette a Marcel di riorganizzarsi e così I lampi tranquilli della mente si rivelano piccole parti di un mosaico che va via via componendosi. Le sequenze si incastrano una nell’altra mentre la storia scorre un po’ a rimbalzi, ogni salto una scansione temporale e un nuovo, suggestivo personaggio. È di sicuro un riflesso dell’idea che la vita avviene nella nostra testa, dove I lampi tranquilli della mente imperversano costringendoci a svolte impreviste e a decisioni incomprensibili. Se i frammenti vanno a comporsi e a sciogliersi nella scrittura di Pier Luigi Luisi è perché, come gli dice che Felipe, l’amigo chitarrista, la vita è proprio così, “è come una nave che salpa, e una volta salpata, non c’è più ritorno. Si va solo in una direzione”. Il concatenarsi degli eventi si sussegue, mentre Marcel cerca di delineare le immagini e mentre è impegnato a cercare la volubile donna messicana che per lui è ancora un’antica promessa, come capita spesso, trova qualcun altro e questo succede perché, come dice Pier Luigi Luisi “osservare le bizzarrie create dalla mente è in effetti una forma acuta riprendere possesso del proprio territorio”. La ricerca del tempo perduto (il nome del protagonista è un indizio abbastanza evidente, e non è l’unico) si conclude con una sorpresa, ma questo tocca tanto a Marcel quanto al lettore scoprirlo, perché I lampi tranquilli della mente assicurano la partenza, ma le destinazioni restano imprevedibili.

martedì 5 settembre 2023

Francesca Cerutti

Milano è “una città di giardini segreti dietro portoni di legno e citofoni di ottone tirati a lucido, con numeri al posto dei cognomi”. Questa collocazione suggerisce già la condizione generale in cui si muovono i personaggi di Pretendi un amore che non pretende niente, avvolti, proprio come le vie in cui si muovono di “una bellezza discreta e travolgente al tempo stesso”. È tutto sospeso nella fragilità di quella zona chiaroscura tra l’adolescenza e a un tempo imprecisato che scarnifica i giorni e riduce al minimo i rapporti. Il più delle volte l’età adulta è un passaggio ancora da compiere, che si porta dietro i resti di incontri, separazioni, partenze e ritorni. Si chiamano di Irene e Viola, Elisa, Niccolò, Giorgia, Margherita, Luca, Gaia, Claudia, Diego e Riccardo, non sono volti difficili da immaginare, e cercano di districarsi nella ragnatela concentrica di Milano, ma soprattutto vengono colti nell’elaborare la distanza con l’altro e/o l’altra perché come giustamente dice la protagonista di Ci sono notti, “cercare una persona e pensarla sono due cose diverse”. In modi diversi e, proprio per questo, narrati con un differente abito, si trovano tutti in mezzo a un guado: piove ma c’è il sole, ci sono i Radiohead e Dino Buzzati, i fari degli aerei e i riflessi nei finestrini del tram (onnipresenti, e scandiscono il ritmo con la loro tabella di marcia, incidenti compresi), le cornici sfuggenti dei sogni e dei ricordi, albe e tramonti e, ancora, gli angoli e le ombre di una Milano notturna, dolce, segreta che adesso bisogna cercare con una lanterna magica e con molta fortuna. La ricerca della giusta tonalità di luce, compreso l’omonimo racconto, è continua, ma non è una semplice decorazione: c’è una rarefazione delle immagini che riesce a definire legami fugaci vissuti quasi in una dimensione lattiginosa, sfuggente, comune a tutti i racconti di Pretendi un amore che non pretende niente. L’atmosfera generale è un sipario ondeggiante e ingannevole, che si contrappone alla precisa delimitazione nel recinto nelle circonvallazioni, come se gli aspetti emotivi avessero assorbito l’ininterrotto movimento della città. È proprio lì che Francesca Cerutti prova a tessere i delicati fili che intrecciano le storie d’amore e d’amicizia. Sono trame molto fragili, pronte a incrinarsi per un gesto, un silenzio, una frase, corpi che si sfiorano, promesse che svaniscono. La grazia della scrittura, una leggerezza che riesce a mantenere l’equilibrio in tutti i cambi di registro, rende le storie piccole, fedeli istantanee dei nostri tempi, dove per essere abbandonati basta un messaggio digitale, e tanti saluti. La scrittura appare una soglia da varcare o un appiglio, come succede in Una nuova insubordinazione, forse è proprio la “piccola ribellione” di Salinger, spiritual guidance di Pretendi un amore che non pretende niente nel suo complesso. Setacciare le parole, pronunciate o (spesso) non, riporta alle prime avventure in nome dell’amore e dell’amicizia, alle scoperte e ai drammi dei giorni di scuola ormai ridimensionati, ai tentennanti passi tra la zavorra dei rimpianti e l’incombere del futuro e, per parafrasare la stessa Francesca Cerutti in Un presente diverso, diventa “qualcosa di indefinito e bello”. Un po’ come Milano, un po’ come chi affronta la scrittura con cautela, sbirciando negli androni. La sorpresa potrebbe essere lì dietro, attendiamo sviluppi.

martedì 25 luglio 2023

Patrizio Paccioni, Daniela Morandini

La scrittrice croata Dubravka Ugrešić diceva: “È una questione di mondi paralleli. Il nostro mondo, sia reale che mentale, è l’intreccio di una fitta rete di altri mondi che scorrono paralleli. È così che viviamo la nostra piccola vita. Ognuno va per la sua strada. Se solo per un attimo ci mettessimo a pensare che esistono dei passaggi tra i mondi paralleli, sarebbe il caos. Ecco perché, almeno per quel che riguarda la circolazione dei pensieri, maneggiamo le metafore. Per difenderci dalla confusione”. Il messaggio era contenuto nella Cartolina estiva, resoconto del suo approdo all’Isola Calva alias Goli Otok, un tempo terribile gulag del regime di Tito, e sembra valere alla perfezione anche per i personaggi di Zastava 999. Sulla stessa spiaggia della costa adriatica arrivano Riccardo e Milena, una coppia di italiani ormai al capolinea sia della vacanza che del loro legame. Abbandonati da loro traghettatore, trovano ospitalità in un malandato ristorante gestito dai resti di una famiglia che Daniela Morandini presenta così nella prefazione: “Darko, Katica e Goran sono figli di una generazione di dolore e di guerra, di peccati e soprusi, di una maledizione eterna quanto la storia stessa dell’umanità. Riccardo e Milena sono due turisti ignavi e inconsapevoli, distanti dalla storia quanto sono distanti da se stessi, emblema della voragine consumistica che con la sua voracità annienta e annerisce ciò che incontra”. Il piccolo naufragio e il grande, violento gorgo della storia si scontrano subito perché come scriveva Claudio Magris in Alla cieca: “Il pozzo è profondo, il secchio è pesante, ricade giù e se ci si sporge per trattenerlo si può cadere con lui”. Seduti attorno a un tavola imbandita Riccardo e Milena, Darko e Katica si trovano ai quattro angoli e ben presto le traiettorie delle loro esistenze si incrociano in mille scintille. Riccardo è il primo a compiere un passo falso: “E allora, quando s’ingoia un boccone amaro e non si riesce a digerirlo, l’unica cosa che resta da fare è vomitarlo fuori. Liberati, amico mio, raccontami qualcosa dei tuoi orrori: hai trovato in me uno che ti ascolterà con il massimo interesse”. Qui saltano un po’ i parametri perché l’evocazione dei fantasmi non tiene conto della distanza e della prospettiva e per Darko che ha vissuto tutte le ferite balcaniche la risposta è lapidaria: “C’è la guerra raccontata dai libri di storia, che elenca in dettaglio le manovre delle truppe messe in campo, come se ogni battaglia fosse una partita a scacchi tra generali avversari, anziché un’orrida mattanza. C’è la guerra della retorica, delle fanfare, dei vessilli che garriscono al vento e dei proclami che incitano i soldati all’eroismo, esaltando l’amor di patria. E poi c’è la guerra vera, lorda di fango e di sangue, disseminata di morti e mutilata, condita di stupri, gridi di rabbia, di paura e di dolore”. Gli spettri di Vukovar e i lamenti di Goran, suo padre, che sta morendo in un’altra stanza, prigioniero del campo di concentramento. Nella drammaturgia di Patrizio Pacioni il monologo di Darko, spezzato soltanto dagli interventi degli altri commensali, porta in meandri contorti perché “la guerra è un mutaforma mai uguale a se stesso. Una massa oscura che cambia aspetto a seconda dell’angolazione da cui la si guarda”. Le rivelazioni sono inquietanti e pericolose finché Darko sfoggia un’arma, la Zastava 999, del titolo carica, perché “una pistola scarica è solo un giocattolo, e i giocattoli sono roba da bambini” ma che per l’occasione è “solo un supporto visivo utile a rendere più suggestivo il racconto”. La tensione diventa palpabile, insieme alla deviazione di Darko che dice: “Mi chiedo come sia possibile che non si rendano conto che ogni giorno la vita ci spara addosso proiettili ben più mortali di quelli che possono uscire dalla canna di una Zastava”. L’epilogo è temibile e conferma quello che diceva lo scrittore bosniaco Dževad Karahasan: “Noi possiamo sopravvivere solo in forme di esistenza culturali”. Le ombre rimangono tutte, il sipario è un sollievo.

lunedì 17 luglio 2023

Gianni Del Savio

Un carattere indefinibile e turbolento e per molti versi rivoluzionario: indomita nella scelte, coraggiosa nelle soluzioni, caparbia sempre. Nina Simone non è stata soltanto una musicista eccelsa (senza ombra di dubbio), capace di comprendere un’era, e anche la sua dissoluzione, ma una protagonista a tutto tondo di un’esistenza di contrasti in lotta per un’identità. Nel cercare di rendere immediato un profilo piuttosto complesso, sia da un punto di vista artistico che umano, Gianni Del Savio ha scelto di collocare Nina Simone dentro i suoi tempi, ovvero la seconda metà del ventesimo secolo con un ritratto puntuale, rigoroso e nello stesso tempo pregevole nella sua linearità. La biografia ben ordinata in ordine cronologico e sviluppata cercando di appurare ogni singolo dettaglio (compresa una corposa bibliografia e tutte le colonne sonore) e in ogni prospettiva possibile riesce nell’intento di riassumere le difficoltà dell’esistenza di Nina Simone così come la ricchezza delle canzoni e delle interpretazioni e la sua appartenenza a un movimento tellurico indispensabile, nei legami con Langston Hughes, James Baldwin, Angela Davis, Miriam Makeba, i Last Poets e Bob Dylan. Una moltitudine di personaggi che gravitano nell’orbita della Simone, la cui sensibilità resta la nota più squillante di tutta la biografia. Molta attenzione è dedicata alla musica, alle performance, e ai dischi che Gianni Del Savio racconta nello specifico, come se fossero tasselli di un quadro ben più ampio che comprende anche l’intricata realtà personale di Nina Simone. Quello che Maya Angelou definiva “l’eterno enigma artistico” viene narrato attraverso l’analisi delle canzoni più importanti (Backlash Blues, Mississippi Goddam, To Be Young Gifted and Black, tra le altre), il racconto di episodi e aneddoti singolari dal vivo, nonché la gestazione delle incisioni e dei rapporti con l’industria discografica, note dolenti comprese. Costretta a convivere con quello che Gianni Del Savio definisce “un cocktail psicologico e comportamentale, il suo, che la seguirà fino alla fine dei suoi giorni”, Nina Simone sarà protagonista di conflitti e sofferenze, spesso determinanti. Il clima e le pressioni che ha dovuto affrontare non l’hanno di sicuro aiutata e in questo “la storia musicale e politica” assemblata da Gianni Del Savio ne tiene conto, riuscendo nell’impresa di sintetizzare Stokely Carmichael, Malcolm X e Martin Luther King, marce e sommosse, l’Africa e l’Europa, complotti e fughe con le vicende personali e famigliari di Nina Simone. I drammi vanno progressivamente coincidendo su un piano inclinato che Gianni Del Savio segnala a partire dagli anni settanta. È quando Nina Simone dice che “l’America che avevo sognato durante gli sessanta ora sembrava un brutto scherzo, con Nixon alla Casa Bianca e la rivoluzione nera rimpiazzata dalla disco”, che si comprende la statura del personaggio, la sua specificità artistica, la forza e il coraggio che spese per un’emancipazione reclamata, agognata, combattuta. È così che la definizione migliore di Nina Simone, come forse era inevitabile, si trova nei primi versi di una delle sue canzoni più sentite, I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free: “Vorrei sapere come ci si sente a essere liberi, vorrei poter spezzare tutte le catene che mi avvincono, vorrei poter dire tutte le cose che mi piacerebbe dire, dirle ad alta voce, dirle con chiarezza, perché il mondo intero possa sentirle”. L’ha fatto per tutta vita.

martedì 6 giugno 2023

Claudio Magris

Nel momento del passaggio di fine millennio, Claudio Magris a raccoglie un corposo elenco di riflessioni che si dipanano a partire da una delle più sentite e accorate apologie mai viste sulla e per la letteratura, che è intesa anche come “un’analisi del trascorrere di sentimenti e passioni, di quel processo continuo e ambivalente in cui un sentimento sfuma in un altro contiguo, sino talora a capovolgersi in un sentimento opposto, anche in questo caso, si tratta di un valico di frontiere, della scoperta della loro necessità e insieme precarietà”. Utopia e disincanto non sono in contraddizione: per Claudio Magris “la speranza non nasce da una visione del mondo rassicurante e ottimista, bensì dalla lacerazione dell’esistenza vissuta e patita senza veli, che crea un’insopprimibile necessità di riscatto” e, come conseguenza diretta, sa che “dietro le cose così come sono c’è anche una promessa, l’esigenza di come dovrebbero essere; c’è la potenzialità di un’altra realtà, che preme per venire alla luce, come la farfalla nella crisalide”. La svolta della fine del ventunesimo secolo, i pericoli della “razionalizzazione”, il senso che “nessuna apocalisse ci conforta, soli con la nostra morte e la nostra paura” sono i temi dietro un flusso costante di rimandi e di citazioni, quasi un ordito da intravedere passo dopo passo. Claudio Magris ha una straordinaria capacità di attribuire un valore specifico a ogni romanzo (Oblomov) o autore (Borges, un epitaffio che è anche un ritratto): Utopia e disincanto è una continua elaborazione delle possibilità e delle funzioni della letteratura che “predilige i tempi di crisi e di transizione, nei quali si compiace di vivere” e viene resa esplicita, di volta in volta, attraverso le letture di Ivo Andrić, Primo Levi, Thomas Mann, Ippolito Nievo, con la consapevolezza che “fin dal più grande dei libri, l’Odissea, la letteratura è un viaggio nella vita” e allora “anche l’accettazione dei limiti, che spesso offende l’esigenza di un riscatto totale della vita, può essere, talora, una prova di responsabilità, un sacrificio che evita mali peggiori”. Il percorso tra Utopia e disincanto prevede di incontrare “città che si trovano sul confine e altre che hanno i confini dentro di sé e sono costituite da essi. Sono città cui le vicende politiche tolgono parte della loro realtà, come il retroterra, il forte legame con il resto del territorio nazionale; la storia le slabbra come una ferita e fa di esse un teatro del mondo, vale a dire un teatro dell’assurdo. È in queste città che si esperimenta in modo particolarmente intenso la duplicità della frontiera, i suoi aspetti positivi e negativi; i confini aperti e chiusi, rigidi e flessibili, anacronistici e travolti, protettivi e distruttivi”. È da lì che le storie speranze e illusioni del moderno devono trovare una destinazione e Claudio Magris si premura di avvisare che “ogni confine ha a che fare con l’insicurezza e col bisogno di una sicurezza. La frontiera è una necessità, perché senza di essa ovvero senza distinzione non c’è identità, non c’è forma, non c’è individualità e non c’è nemmeno una reale esistenza, perché essa viene risucchiata nell’informe e nell’indistinto. La frontiera costituisce una realtà, dà contorni e lineamenti, costruisce l’individualità, personale e collettiva, esistenziale e culturale”. L’associazione con la letteratura è spontanea perché “è di per se stessa una frontiera e una spedizione alla ricerca di nuove frontiere, un loro spostamento e una loro definizione. Ogni espressione letteraria, ogni forma è una soglia, una zona sul limitare di innumerevoli elementi, tensioni e movimenti diversi”. È la ricerca di un significato e “la peripezia in un microcosmo ha senso solo se in esso s’incontra, sotto le spoglie anche più inappariscenti, come un re nei panni di un mendicante, qualcosa di grande, che non appartiene solo a quell’orizzonte limitato”. Ogni pagina di Utopia e disincanto ci ricorda che “cultura significa sempre pensare e sentire in grande, avere il senso dell’unità al di sopra delle differenze, rendersi conto che l’amore per il paesaggio che si vede dalla propria finestra è vivo solo se si apre al confronto col mondo, se si inserisce spontaneamente in una realtà più grande, come l’onda nel mare e l’albero nel bosco”. Da leggere e rileggere spesso, senza aspettare la fine di un altro secolo.

mercoledì 17 maggio 2023

Paolo Scardanelli

In via Pietro Custodi, una traversa nella zona di Porta Ticinese, a Milano, c’era un falegname che lavorava immerso in una perenne nuvola di sottilissima segatura. Tutto il suo laboratorio, dalla vetrina ai manufatti, era avvolto da una forma di pulviscolo primordiale, lui si distingueva appena ed era sempre concentratissimo, come se il mondo fuori non esistesse nemmeno. Leggere L’ombra, dove via Pietro Custodi è un transito ricorrente, fa un po’ lo stesso effetto: Paolo Scardanelli è talmente immerso nei suoi personaggi che non si può separare da loro, in un ossessivo rapporto tra l’autore e la sua tormentata progenie. In sé L’ombra è un punto di svolta, dopo i primi due capitoli con cui è cominciato L’accordo (rispettivamente Era l’estate del 1979 e I vivi e i morti): con le tinte fosche di un noir metropolitano, le famiglie oblique, ambigue e trasversali di Greta e Bruno si incrociano, si allontanano e si ritrovano perché in fondo “viaggiamo per una vita per poi tornare al punto d’inizio”. Il tragitto resta molto tortuoso: L’ombra è colma di ritorni e di altrettante partenze e la fuga di Bruno è soltanto l’inizio: ha scavalcato i confini della realtà, verso “il lato in ombra” e si è infilato in un torbido intrigo. Deve essere salvato da pericoli imminenti, in forma di personaggi oscuri e spietati e avvezzi all’uso di armi da fuoco. Attraversare la “polvere di metropoli”, da Milano a Riga, potrebbe non essere sufficiente: “i conflitti generano conflitti” e attorno a Bruno, così come ad Anna, si moltiplicano senza sosta. Paolo arriva in cerca di una filigrana tra i fantasmi del passato (Andrea, prima di tutti) e quelli, incombenti, del futuro, con la certezza che “lasciamo solo rovine dietro di noi. La necessità stritola legami e amori, destini intessuti di filo tenue e volontà, inespresse o compiute. E queste rovine ci pesano come macigni sull’animo. Le rovine dell’agire nostro, le scorie di scelte necessariamente personali e quindi egoiste. A meno di essere santi. E pure lì si potrebbe discutere”. Dentro tutto ciò le ellissi filosofiche di Paolo Scardanelli funzionano da collante e da intervallo, permettendogli di interagire con i suoi personaggi, come se fosse parte dei loro drammi, a sua volta ebbro protagonista. La scrittura asseconda la trama fino a un certo punto, si prende ogni libertà possibile e si gode le deviazioni di percorso, che non sono poche, pur nella costante delle atmosfere sfuggenti e notturne, su cui si staglia l’architettura di Milano, destinata alla funzione di sipario quando Paolo Scardanelli conclude che “la verità ha un volto col quale non vogliamo confrontarci, eppure sappiamo che prima o poi dovremmo fronteggiare. E accorgerci che tutte quelle notti insonni dentro un letto caldo alla fine non che una pietosa illusione. Che presto o tardi dovremo abbandonare. E allora, ci accorgeremo di quanto soli siamo”. In definitiva, L’ombra offre la sensazione di trovarsi dentro un un sogno infinito e febbricitante (nel finale colorito persino da sfumature splatter), ma che in qualche modo prefigura una sorta di destino ineludibile, quando poi “ci ritroviamo. Silenziosi”. Non pare quindi una coincidenza che L’ombra arrivi al capolinea nei pressi dell’abbazia cistercense di Chiaravalle, nell’immediata periferia milanese, dove la quiete è un valore non negoziabile e definitivo. Una chimera per gli uomini e le donne che popolano L’accordo, già destinati ad altre peripezie.

mercoledì 22 marzo 2023

Valentina Calzavara, Daniele Ferrazza

Gli anni recenti della pandemia hanno tracciato un solco profondo nella percezione delle nostre esistenze e richiederanno una gamma di riflessioni sempre più ampia “per scorgere nella vicenda umana i segni che invitano ad una intelligenza più attenta e profonda di quel che sta accadendo”, come dice monsignor Vincenzo Paglia, uno dei protagonisti intervistati da Valentina Calzavara e Daniele Ferrazza per Diversi da prima. I dialoghi, cresciuti anche dal confronto con “una instabilità emotiva difficile da descrivere”, coprono un arco rappresentativo di espressioni, ruoli e identità: scrittori (Roberto Ferrucci, Paolo Cognetti), sindacalisti (Marco Bentivogli), atleti (Sara Simeoni), medici (Silvio Garattini, Alessandra Graziottin), politici (Silvia Costa), personaggi televisivi (Pippo Baudo) consegnano le loro impressioni nel tentativo di “imparare qualcosa da questo disastro”, importante proposito dichiarato da Dacia Maraini in Elogio della lentezza, presentazione d’autrice che introduce Diversi da prima. I confronti sono molto scrupolosi nel collocare la crisi pandemica come “un potente acceleratore di fenomeni e comportamenti individuali e collettivi” e tengono conto sia delle specifiche competenze e conoscenze degli ospiti, che il più delle volte si spendono con generosità e attenzione, sia dell’incalzare di Valentina Calzavara e Daniele Ferrazza che, da angolazioni ed esperienze diverse, riescono a tessere una trama tanto ricca quanto coerente. Se il punto di partenza è ritrovare “i valori dell’integrità dell’ambiente, del lavoro, dei rapporti umani”, come sostiene ancora Dacia Maraini, spesso le analisi convergono sui sistemi economici che sottintendono le nostre vite e che fanno da cornice allo svolgersi dei nostri tempi. Se Silvio Garattini sostiene che “la salute non può essere sottoposta alle stesse leggi che regolano il mercato del profitto”, monsignor Vincenzo Paglia sembra rispondergli, ampliando però il suo punto di vista: “Ed ecco, dove siamo arrivati. Non per un cieco destino. Non c’è dubbio, la globalizzazione, se per un verso ha realizzato progressi enormi, lasciata in balia del solo mercato, del solo profitto, e non anche della democrazia, della solidarietà, ha accresciuto e approfondito dissesti nel creato e disuguaglianze nell’umanità”. Ogni mutazione ha componenti ingombranti e spigolose, alcune subdole e non del tutto risolvibili, come abbiamo visto con la pandemia, ma per affrontarle serve quello che Marco Bentivogli chiama “un approccio positivo di fronte al cambiamento, dando spazio alla competenza e seminando pensiero critico”. L’intenzione è condivisa un po’ da tutti i convenuti, pur nelle differenti sfumature legate ai singoli profili. Ad Alessandra Graziottin, per esempio, che si augura “vivamente che quello che abbiamo appreso, una maggiore responsabilità verso la salute, un più diffuso e convinto rispetto delle regole diventino stabile patrimonio comune”, sembra rispondere, di nuovo, monsignor Vincenzo Paglia, quando dice “noi siamo parte della vita e la vita comune è parte di noi: dobbiamo accettare queste dipendenze e apprezzare la responsabilità che ce ne rende partecipi e protagonisti. Non c’è alcun diritto che non abbia come risvolto un dovere corrispondente: la convivenza dei liberi e uguali è un tema squisitamente etico, non tecnico”. Sentirsi parte di un intero è il tema che emerge spontaneo da Diversi da prima e con un semplice salto di quattro parole Sara Simeoni riesce a riassumerlo così: “Essere leali e onesti significa essere liberi”. Qualcuno doveva pur dirlo.

lunedì 27 febbraio 2023

Giovanni Montini

Fuori è il 1977, un anno cruento e cupo, alimentato da una tensione che, come dice Giulio Martinelli, “generava ansia”. È uno dei motivi per cui ha accettato l’invito dell’amica Francesca a prendersi un pausa, lasciando Roma per raggiungerla nella sua villa al mare sul Circeo. Giulio è uno scrittore stremato: ha uno scampolo di carriera alle spalle, ma il presente è una macchina da scrivere da cui non esce nulla. Si accontenta di compilare recensioni cinematografica, l’ultima per “un film di Pasquale Festa Campanile. Un filmaccio che lui non si sarebbe mai sognato di andare a vedere”. Le relazioni sono anche più precarie: è legato ad Alberto, un attore teatrale, che è spesso lontano. Francesca, che dirige un rotocalco ed è la seconda moglie di Andrea, una figura ombrosa e tormentata, è un’amica da tempo e in quel preciso momento per Giulio è un raro punto di riferimento. La comitiva è completata da Nina, una governante premurosa, e da Nicoletta, un’altra conoscenza di Francesca, molto milanese, molto snob e abbastanza insopportabile. La cornice è quella balneare e, fino all’arrivo di Gabriele, il figlio ventenne che Andrea ha avuto con la prima moglie, Stella, tutto ruota intorno alla vita balneare e il dilemma più complicato riguarda la crema solare. Il 1977 è lasciato fuori dalla porta e la comitiva si rifugia in una capsula nel tempo, un’oasi dalle notizie di violenza e di angoscia. La location, sulla costa tirrenica, è avvolta in un’atmosfera sospesa tra l’immaginazione e l’afa con un susseguirsi di sole e di notti che accentuano la dimensione dei sogni e dei deliri: “Era una casa di mare come tante altre ma, osservandola meglio, si potevano notare certe increspature, scovare alcuni angoli bui. Piccole macchie sporcavano quella superficie all’apparenza intatta. Cosa vi si celava, veramente?”, e la domanda lascia intuire una profonda corrispondenza tra il luogo e gli ospiti. I giorni di vacanza si trasformano in una sorta di guerriglia sotterranea dove le menzogne, le maschere, gli intrighi emergono a ondate. Francesca, la padrona di casa, ammette che “ognuno di noi nasconde qualcosa”, ma ormai è troppo tardi. Le combinazioni sono drammatiche e non lasciano scampo: Gabriele, vent’anni e un profilo dionisiaco, intreccia un pericoloso e torbido tête-à-tête con Giulio, sempre più disorientato, mentre alla compagnia si aggiungono due nuovi arrivati, Peter e Jonathan, americani e molto free. Non bastasse, nel bel mezzo di agosto alla porta si presenta anche Alberto e il panorama idilliaco se ne va a soqquadro, trascinato da passioni e desideri ormai incontrollabili. Troppo amore, troppi inganni. Tutto succede nell’acqua del mare e della piscina, una simbologia fin troppo evidente, mentre il tracollo è celebrato dall’alcol (whiskey, in particolare), ma mostrare un piccolo nodo significa svelare un po’ tutto il senso di Cuore di serpente. Giovanni Montini ha infatti costruito un romanzo fatto a scatole cinesi, dove nulla è sicuro e ogni capitolo serba un colpo di scena, molto spettacolare, con una vocazione speciale nel mostrare come mutano i sentimenti vissuti a fior di pelle.

martedì 21 febbraio 2023

Valerio Bricca

L’imprevisto è quello che è: succede, e non ha bisogno di essere collocato, incorniciato, rivisto. Spalanca lo sguardo sull’incognita che La vita perfetta è obbligata ad affrontare ed è così che Valerio Bricca, che è anche un pittore, introduce nella nuova dimensione, labirintica, ipnotica, inaugurata dall’incidente nella vita di Riccardo Gulli che in una normale giornata investe una ragazza, Viola. Riccardo Gulli sa districarsi tra Marc Chagall, Oscar Wilde, Giotto e Dante ed è “un famoso critico di quadri che parla in televisione”, ma in quel quel preciso istante tutti i dettagli di Una vita perfetta, la cucina, l’amarone, il successo collassano e, in un attimo, diventano sommariamente inutili. La vita perfetta viene travolta: anche se Riccardo Gulli è innocente, è turbato, come si può immaginare, e l’unica salvezza a cui aggrapparsi resta l’arte, e la meraviglia che rappresenta. Non c’è altro, e tutto diventa accessorio, limitato al momento. Lei è lì, in un letto d’ospedale, ma il protagonista la vede come una natura morta con i contorni sfumati, che va guardata in prospettiva come il David di Michelangelo. Riccardo Gulli si ritrova così a scegliere nel buio, non solo metaforico, per restare agganciato alla realtà, mentre viene divorato dalla sensazione di aver distrutto una vita (per quanto, va ricordato, senza colpa). Proprio lui che ha dedicato tutta l’esistenza a cercare e a descrivere i frutti della creazione artistica. Valerio Bricca incrocia la bellezza e il dolore in un’atmosfera plumbea e notturna, fatta di imprevedibili complicità e un devastante senso di impotenza. Non cerca particolari strutture narrative, non si dedica a ingegnose costruzioni formali: è un osservatore appassionato e scrupoloso della storia così come si svolge e, sapendo che “la bellezza del particolare e dell’insieme diventano una sola emozione”, si adopera nell’illustrarla proprio come Riccardo Gulli prepara il risotto: pochi ingredienti, giusti e misurati che gli consentono di sviluppare l’attrito tra i personaggi (compresi ruoli secondari come quello dell’infermiere Domenico De Napoli alias Mimmo che, a tutti gli effetti, è un traghettatore) e alimentare con le scintille un nucleo luminoso che si svolge nella continua introspezione del protagonista e si sublima in una dialogo parziale con la ragazza in coma, una situazione ideale per una cornice teatrale, se non proprio pittorica. In effetti, la visione di Una vita perfetta rientra nel canone come lo descriveva John Berger: “Nessun contorno, nessun vuoto, nessuna asperità nei contorni tradisce un’esitazione nell’intensità della pittura. L’atto del dipingere è inseparabile dalla sofferenza patita. Poiché nessuna parte del corpo sfugge al dolore, la pittura non può in nessun punto cedere in precisione. La causa del dolore è irrilevante, ciò che conta è la fedeltà della pittura. Questa fedeltà nasceva dall’empatia d’amore”. Se c’è una redenzione nella vita, che sia perfetta o meno, va cercata nella visione artistica, l’unica risposta nei confronti dell’angoscia e della sofferenza. Questo Valerio Bricca non lo dice e (per fortuna) non lo spiega, ma lo lascia scoprire a chi si inoltra in Una vita perfetta, che si legge in una sera, e si ritrova a vedere e a sentire il tormento di chi ha vissuto in cerca della bellezza e deve fare i conti con l’imprevedibile caos della realtà. Si parlerà “di felicità, ma anche di tragedie e di dolore, di rabbia e ribellione, insomma della vita” ed è citato a proposito, Thomas Mann quando dice che “la bellezza trafigge”. È un richiamo a doppio taglio: il contrasto di Una vita perfetta è potente ed emette riflessi fluorescenti, ma è anche un insieme coerente, con un tono e una logica molto precisi e fino al finale, che è adeguato, ma va scoperto da soli.

venerdì 10 febbraio 2023

Paolo Scardanelli

“Solo l’amore può spezzare il tuo cuore” cantava Neil Young all’epoca di After The Gold Rush, anno di grazia 1970. Quel verso dice tutto anche se all’epoca Paolo, il protagonista che racconta I vivi e i morti era solo un bambino, ma il salto alla vita recente, da architetto e padre, rimbalza nelle interferenze dei suoi fantasmi, in particolare Andrea, che è il suo principale interlocutore. È uno spettro impertinente, è stato (ed è ancora) il suo migliore amico. Lo ha lasciato, con Anna e il figlio Bruno, prigionieri di un interrogativo, come succede in presenza di un suicidio che, come diceva Camus, è la dimostrazione dell’esistenza di qualcosa peggiore della morte. Non c’è consolazione nella filosofia, nella musica, nel vino, nella poesia o nell’architettura, che pure abbondano tra I vivi e i morti, e nei dialoghi con Andrea, a cui Paolo si accosta titubante, procedendo in una gimkana tra ricordi, riflessioni, rimpianti si coagula uno struggimento aspro e inteso . Un’ombra rimane costante perché “il dolore è un linguaggio comune agli esseri umani. Cerchiamo di apparire differenti gli uni dagli altri, noi umani, ma siamo sostanzialmente gli stessi con alcune varianti, permutazioni”, come dice il padre di Anna, che ha raggiunto non tanto la saggezza, quanto un’ultima spiaggia. È proprio quando incontra la figlia e il nipote in Engandina, tra la neve, che si sente all’improvviso, “lo sconosciuto profumo della famiglia”. Non è chiaro cosa intenda Paolo, il personaggio e il suo autore, ma non è questo il problema. I vivi e i morti non funziona con sequenze di domande e risposte, o secondo logiche coerenti. Galleggia in un’atmosfera onirica dove dialogare con i fantasmi è naturale come tuffarsi nel Mediterraneo in un giorno d’estate e di vacanza e così le distanze geografiche e temporali vengono mischiate come un mazzo di carte, e in sorte capita qualcosa di imprevisto e indescrivibile. Milano, come punto di partenza e di arrivo, la Provenza, le Alpi, la Grecia, l’adolescenza e l’università, gli incontri e gli addii, si sommano senza unirsi finché a distanza Paolo percepisce il senso complessivo di un’emozione: “Ecco cos’era: i dettagli, delle cose, dei pensieri, delle relazioni tra cose e persone le pareva d’intenderli con un nitore nuovo, sconosciuto. Forse in sogno”. Per lui l’amore ha la forma mutevole che si riverbera nelle donne che ha incontrato Anna, Francesca, Giovanna e che si concretizza nella prova vivente della figlia, Nadia, come una meta raggiunta, ma imperscrutabile. Resta l’effetto cinematico di un continuo vagare nello spazio e nel tempo, dove soltanto l’effervescente ricchezza di linguaggio rappresenta uno specifico approdo, se non proprio una salvezza. Nell’introspezione di Paolo, nei serrati intervalli metafisici, negli episodi di una gioventù irrisolta, prosegue l’odissea cominciata con Era l’estate del 1979 e che qui viene sottolineata, again & again, da una playlist sterminata. Ci sono Scott Matthew, Nirvana, Tim e Jeff Buckley, Mark Eitzel, Style Council, Amy Winehouse, ma trova negli estremi impliciti ed espliciti di Neil Young e nella citazione nascosta tra le pieghe di River di Joni Mitchell una specie di contorno emotivo che via via va definendosi, come un’articolata e frenetica circumnavigazione dell’anima.

lunedì 6 febbraio 2023

Giorgio Camuffo, Renzo di Renzo

Edoardo ricorda Pessoa, con un baule pieno di tormenti. Tommaso, che vola come “un vecchio Dakota”, resta in sospeso e l’evocazione del C-47, un aereo con una carriera lunghissima, lascia aperte un sacco di porte. Serpico è un pescatore, Elide fa il muratore e il profilo di Aurelio condensa, nella sua brevità, una straziante love story, e non sarà l’unica. Gente che si può incontrare solo in un sogno, in viaggio o per le calli di Venezia: nei Ritratti veri di persone immaginarie le facce non sono mai giuste, portano i segni di vite senza via di scampo o piccoli difetti rivelatori di una fisiognomica sotterranea, che si esplicita nel formato voluto, e così come è stato espresso. I disegni di Giorgio Camuffo con le trame Renzo di Renzo poste a fronte, come se fossero delle vere e proprie traduzioni, più che didascalie. I volti e le storie sono raccontati con quella leggerezza, così come la intendeva Italo Calvino, che vede questi piccoli frammenti trasformarsi in pagine molto solide (anche nella contrapposizione delle parole con le immagini, che hanno qualcosa ben oltre le due dimensioni in cui sono costrette) nel tentativo di afferrare quel momento in cui ci riconosciamo nei lineamenti altrui, ben sapendo che “quando hai passato tutta la vita in un bozzolo, la libertà è questione di attimi, il volo di una farfalla che non va mai troppo lontano”. C’è un’attenzione al tratto che ricorda John Berger, quando diceva che siamo fatti di storie, ma anche che “la facoltà della memoria nell’occhio della mente” vuole la sua parte. Allora bisogna trovare un modo di guardare scrupoloso perché “in ogni piccola cosa c’è un indizio. Le nuvole sono presagi del tempo, della pioggia imminente. Le orme sulla spiaggia, la conseguenza di un passaggio. Un mozzicone di sigaretta, la fine di un’attesa: se porta i segni del rossetto è una donna ad averla fumata. Quasi sempre: non sempre. Nessun dettaglio è insignificante”. Sono tutti degli outsider, come Amalia, la figlia “strana” del vicino, che sopravvive ingoiando pillole su pillole, o l’emblematica Agata che interpreta il doppelgänger del ritratto e nello specchio, e il doppio per antonomasia, le gemelle siamesi, due in un corpo solo, visto che si è mangiata la sorella. Quando non sono già fuggite, le figure femminili sono in sofferenza (del resto anche gli altri non se la passano benissimo) e viene da chiedersi: che errore ha commesso Bice? L’inchiostro nero dei capelli, spazzolati di continuo come se fosse un rito, non offre risposte perché tanto nei disegni di Giorgio Camuffo quanto nei racconti di Renzo di Renzo i vuoti e i silenzi valgono quanto i segni e le parole, spesso anche di più perché quelle raccolte da questi Ritratti veri di persone immaginarie “sono storie semplici, composte di pochi tratti abbozzati, come i ritratti che le rappresentano (e viceversa): gioie e battaglie di non sappiamo niente ma che in qualche modo possiamo ricondurre a noi, alla nostra vita, alle persone che davvero abbiamo incontrato, conosciuto, amato”. Uomini e donne che ci sono apparsi, di sfuggita, da qualche parte, nelle pieghe dei ricordi, e che riemergono in effigi perentorie come quella di Lillo, che è inadeguato perché proprio non ha le physique du rôle (e, ancora, un’altra “lei” se ne è andata). Un piccolo gioiello, che chiede pochissimo e accompagna in tanti anfratti in bianco e nero dove forme, percezioni e trasformazioni vengono scoperte come tante maschere sollevate all’improvviso.

mercoledì 25 gennaio 2023

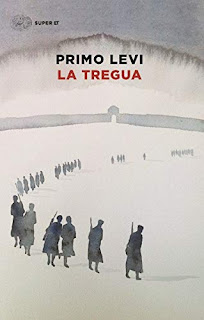

Primo Levi

Dove finisce Se questo è un uomo comincia La tregua, che è la descrizione minuziosa dei giorni dalla liberazione dal campo di concentramento al ritorno a casa. Il tragitto è un’altra pagina drammatica perché Primo Levi e i suoi compagni di viaggio vengono prima abbandonati a se stessi, e poi si ritrovano nelle fitte maglie della burocrazia sovietica che li trasporta in mezza Europa. Polonia, Ucraina, Romania, Ungheria, Austria, Germania: verso sud e poi verso nord, da ovest a est, e viceversa, le tappe sono estenuanti come se il lager avesse inseguito Primo Levi con tutti i suoi fantasmi. Vede La tregua come “un racconto intessuto di albe gelide”, ed è scrupoloso nell’elencare ogni attimo, senza farsi sfuggire nulla, in modo da consegnare alla memoria un quadro completo, definitivo ed esauriente, comprensivo delle sofferenze, del coraggio, delle privazioni e della dignità con cui sono state sopportate, soprattutto nel momento in cui la speranza era di nuovo all’orizzonte. La tregua spiega con grande accuratezza quel passaggio, velato da un’ombra indicibile: “Così per noi anche l’ora della libertà suonò grave e chiusa, e ci riempì gli animi, ad un tempo, di gioia e di un doloroso senso di pudore, per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura che vi giaceva: e di pena, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato, e che i segni dell’offesa sarebbero rimasti in noi per sempre, e nei ricordi di chi vi ha assistito, e nei luoghi ove avvenne, e nei racconti che ne avremmo fatti”. Le condizioni restano estreme: fame, freddo, fatica e, più di tutto, l’incertezza sottolineano il tragitto per tornare a casa, lungo un percorso che segue le frontiere d’oriente, lungo ferrovie disordinate e scardinate. Una sfiancante attesa in cerca della giusta direzione per “la lontanissima libertà” che arriva con estrema lentezza, e altrettanta, sovrumana pazienza. A distinguere La tregua è il dipanarsi di una lunga teoria di incontri, con personaggi (tra gli altri Cesare, Leonardo, Mordo Nahum, il greco, Gottlieb, Cravero, Velletrano, Giacomantonio, Flora) a condividere giorni di stenti e privazioni, di precarietà e di abulia. Primo Levi annota i commerci, la prostituzione, le continue trattative per un pezzo di pane, per un pesce, per una gavetta di latte, lo stupore nel ritrovarsi al cinema o a teatro, ma riesce sempre a collocare al centro l’individuo e la sua personalità, nonostante il buio e l’angoscia che lo circonda: “È noto che nessuno nasce con un decalogo in corpo, e ciascuno si costruisce invece il proprio per strada o a cose fatte, sulla scorta delle esperienze proprie, o altrui assimilabili alle proprie; per cui l’universo morale di ognuno, opportunamente interpretato, viene a identificarsi con la somma delle sue esperienze precedenti, e rappresenta quindi una forma compendiaria della sua biografia”. La sua posizione resta quella di un testimone partecipe, coinvolto, lucidissimo nell’orientarsi e nell’osservare la mutazione che impongono le incognite: “Tutto è ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, e anche so di averlo sempre saputo”. Il valore inestimabile di Se questo è un uomo si accorda a quello che aggiunge La tregua che, fino in fondo, nega ogni retorica, quando Primo Levi riflette che “forse, quanto è avvenuto, non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustificare. Mi spiego: comprendere un proponimento o un comportamento umano significa (anche etimologicamente) contenerlo, contenerne l’autore, mettersi al suo posto, identificarsi con lui”. Sì, una distinzione, anche nell’esercizio della memoria, va fatta.

giovedì 19 gennaio 2023

Bruno Segalini

Se si prende un sogno e lo si accosta alla piccola, complessa e bizantina realtà dell’Italia si ottiene una reazione chimica dagli effetti imprevedibili, giusto una miscela composta in parti uguali di comicità (il più delle volte, involontaria) e malinconia. È quello che succede agli amici della Flowers, una compagnia cinematografica indipendente, quando decidono di lasciare Milano per un’incognita trasferta sulla riviera ligure. Il miraggio è un film, la regia è tutta da inventare e la storia è ruspante e allegra, anche se, come dice lo stesso Bruno Segalini Pamela è stato ispirato “dalla rabbia e dalla frustrazione dei giovani che ho incontrato dopo aver scritto Fiamme e rock’n’roll. Questo romanzo è il tentativo di incanalarla e trasformarla in una possibile ipotesi alle loro giuste istanze. Pamela, che come Libero ho davvero conosciuto nel suo bar LGTB, è stata invece la persona capace di stimolarmi ad immaginare le dinamiche della storia e a scegliere di ambientarle in un piccolo paese, luogo in cui le storture economiche, politiche e sociali del nostro tempo potevano affiorare con ancora maggiore chiarezza. E, soprattutto, avendo la sua reale condizione di esclusa dalla società parecchie analogie con quella delle nuove generazioni di cui i quattro soci della Flowers fanno parte, mi ha regalato il divertimento di poter unire i loro destini in una rocambolesca e comune avventura”. Il film a cui lavorano i protagonisti di Pamela è proiettato in un futuro distopico (e qui c’è qualcosa in comune con Una violenta contrazione), ma avendo rifiutato un corposo budget da una multinazionale che, neanche a dirlo, pretendeva un cambio copernicano della struttura del progetto, gli amici della Flowers si trasferiscono un po’ alla volta a Demetra, un’immaginaria cittadina ligure abitata da cento persone. È luogo un po’ decadente, con hotel in disuso e molte porte chiuse, un microcosmo di provincia dove tutti sanno tutto, ma dove Libero, la principale voce narrante di Pamela dice: “Mi sentivo felice, come quando trovo la soluzione giusta per un montato e non vedo l’ora di metterla in pratica. La differenza sta nel fatto che, in questo caso, non si tratta di strutturare un film, bensì la nostra vita”. Gli intrecci con la politica locale (e non) metteranno a dura prova l’anima punk dei soci della Flowers e l’idea di ingannare il destino con le loro colorite soluzioni do it yourself si scontrerà con tutta la gamma di italico provincialismo, dalle ambiguità degli amministratori pubblici alle connivenze delinquenziali fino alle frustrazioni della burocrazia. Senza infierire, perché il tono resta informale e accattivante, a partire dai tratti gergali e dialettali, che infondono a Pamela i tratti genuini dell’autenticità. Una costruzione del linguaggio spiegata così da Bruno Segalini: “Più che altro si tratta di una scelta narrativa, utile a sottolineare la distanza che separa mondi contemporanei e, allo stesso tempo, lontanissimi tra loro: la provincia e la metropoli. Inoltre, conoscendo bene i contesti caratterizzati da questi tipici modi di esprimersi, non ho fatto una gran fatica. Da tanti anni lavoro come editor video e, dopo aver vagato lungo lo stivale con una chitarra elettrica appesa al collo, ho vissuto in Liguria per un discreto periodo. In piccoli paesi, molto simili a Demetra”. L’atmosfera generale è quella agrodolce della commedia e Pamela, seguendo i tratti picareschi dei suoi personaggi, lascia fiorire un sottotesto di valori (amicizia e solidarietà su tutti) che si scontrano con la realtà dell’indifferenza, dell’opportunismo, della corruzione. Il finale concede la giusta passerella a Pamela che si assicura il coup de grace, ma arrivati a questo punto, vale la pena scoprirselo da soli.

Iscriviti a:

Post (Atom)